Пули на иконах и звон пуговиц: казаки-некрасовцы на Ставрополье хранят допетровские традиции

Казаки-некрасовцы прожили в Турции 250 лет, спасаясь от царского гнёта. Вернувшись на родину в 1962 году, они поселились на Ставрополье и сразу привлекли внимание этнографов пёстрыми нарядами и давно забытыми на Руси обрядами. Сейчас в крае работает несколько казачьих музеев, и корреспондент «Победы26» побывал в одном из них — в селе Садовом Предгорного округа.

«При царях не возвращаться»

Некрасовцы прожили в турецком селении Коджагёль у озера Куш (с турецкого — птичье озеро) более 250 лет, следуя завету своего атамана не возвращаться при царях. Попав на родину предков в 1962 году, многие из них обосновались на территории современного Левокумского округа Ставропольского края, где находится самый известный этномузей, посвящённый этому народу.

Немногие некрасовцы всё ещё живут по древним традициям, но интерес к их необыкновенной культуре только растёт, поэтому в крае появляются новые выставки и музеи — такие, как подворье в селе Садовом. Оно встречает гостей яркими орнаментами и синими амулетами-глазами, напоминающими о двух веках на чужбине.

«Мои предки по отцовской линии — потомки донских казаков, которые после подавления Петром I Булавинского восстания в 1708 году ушли с Дона. Атаман Игнат Некрасов заключил с турецким султаном договор: служить верой и правдой, но против русской крови не ходить»,

— говорит создательница этномузея Наталья Дьяченко.

Парились над ядрами

Главным украшением комнаты в казачьей хате был красный угол с иконами. Входя в дом, гости сперва кланялись образам.

Иконы украшали не только традиционными ладанками и крестиками. Если казака ранила пуля, её вытаскивали и хранили, как оберег, символически приносили в дар Богу. В некоторых домах и храмах на иконах были гирлянды из таких пуль.

«Народную медицину казаков тоже отличал военный колорит. Бабушка рассказывала, что до родов наши женщины парились, сидя на корточках над ядром, раскалённым в печи. Считалось, что это поможет родить сына. А в советских роддомах — наоборот, часто на живот клали лёд, чтоб сузить сосуды. Суеверные казачки даже бунтовали из-за этого: боялись, что больше не смогут рожать мальчиков»,

— объясняет Наталья.

Мало мяса и морковка на десерт

Самых почётных гостей сажали за стол как можно ближе к красному углу, но приборы не подавали никому. Тем, кто надеялся пообедать, следовало приносить ложку с собой. Так поступали не из жадности, а из соображений гигиены: деревянную и глиняную посуду из-за пористой структуры было сложно вымыть тщательно — да и некогда.

«Трепетное отношение к своей ложке сохранил мой дядя Илларион. Он приехал из Турции в 12 лет, окончил советскую школу, университет. Сейчас он крупный бизнесмен, но до сих пор берёт с собой в гости старую ложку»,

— признаётся Наталья.

Блюда не раскладывали по тарелкам, а ели из одной общей миски: первое, второе, а затем — кисель либо компот. Кружки подавали только по праздникам.

Питание в допетровской Руси хозяйка назвала «правильным и сбалансированным». Посты были долгие и строгие, семьи — многодетные, а условия — походно-полевые, так что мясо на столе появлялось нечасто. Картошку тогда ещё не культивировали, а морковку подавали на десерт — отсюда выражение: «Ничего слаще морквы не едал».

Жёлтый — чтоб не голодать

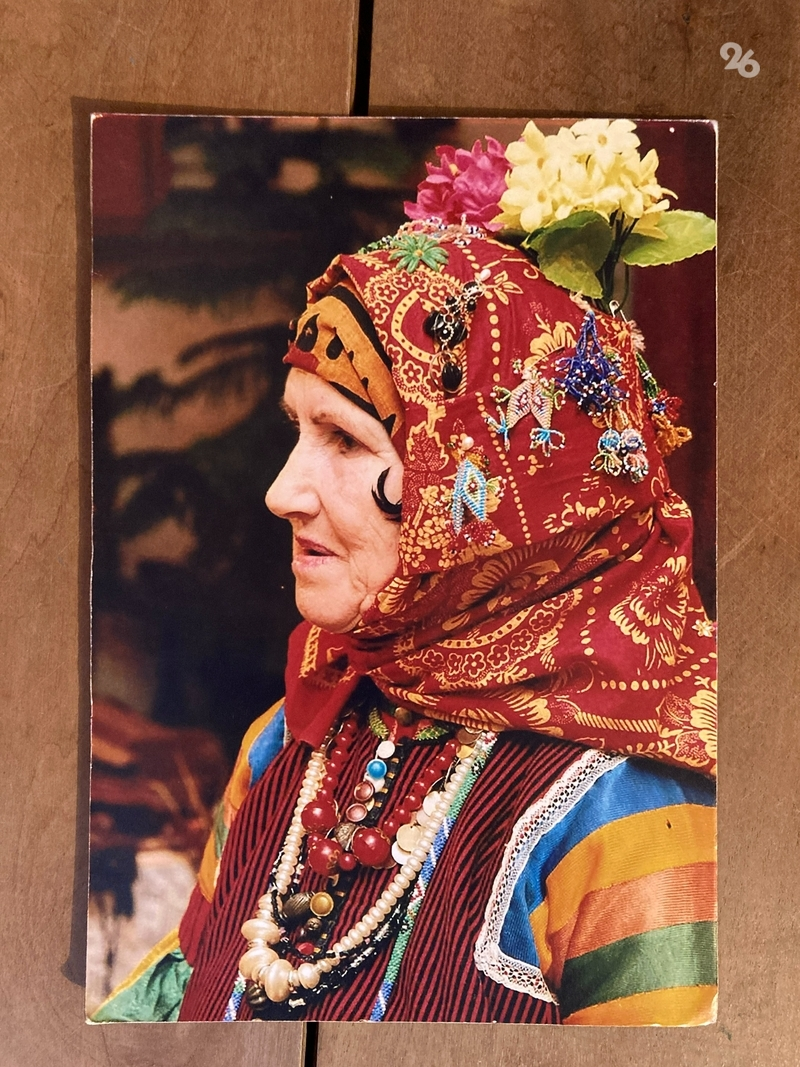

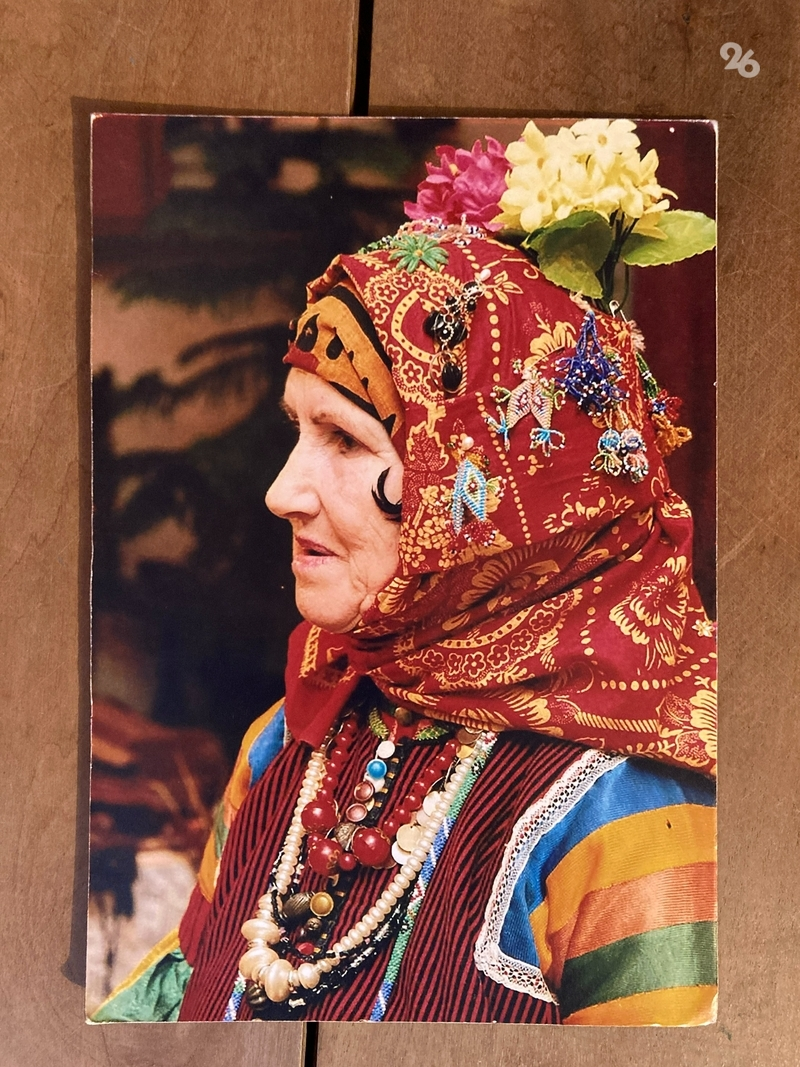

Казачки носили рубахи и сарафаны-балахоны. На плечи нашивали цветные полоски, у каждого цвета был свой обережный смысл, сохранившийся с языческих времён. Особенно любили жёлтый и красный.

«Синий символизирует воду, зелёный — зелень, жёлтый — зерно, а красный, конечно, солнышко. Когда бабушка со мной шила балахон, приговаривала: «Нашивай, деточка, побольше жёлтого, чтоб в доме всегда был хлеб, чтоб не голодать»,

— вспоминает женщина.

В почёте были и пуговицы: их нашивали как можно больше. Они демонстрировали богатство и тоже служили оберегом. Звеня при ходьбе, как бубенцы, они должны были отпугнуть нечистую силу.

Головные уборы демонстрировали статус женщины. На венчание, например, надевали кокошник — парчовую шапочку, расшитую драгоценностями. Весить она могла три килограмма и более.

«После венчания расплетали девичью косу, заплетали две косы и надевали рогатую кичку. Этот головной убор сохранился с языческих времён. Крестьянки на Руси носили кичку только в праздники, а дворянки и купчихи — каждый день»,

— объясняет создательница этномузея.

На Руси замужние женщины с возрастом уменьшали высоту «рогов» на кичке: «об мужа обтачивали», как шутили старики. Казачки наряжались так лишь по случаю свадьбы и ещё 40 дней после, когда молодожёны навещали родню.

После свадебных «каникул» женщина надевала платок, который закрывал и волосы, и шею. По праздникам доставали особый парадный платок, расшитый бисером.

Без цветка — не казак

Мужчины носили порты — штаны из льна или конопли. Детям полагалась одежда красного цвета, а молодёжи — синего. Карманы не вшивали — добро носили в кисете, который закладывали за пояс, или, как говорят некрасовцы, «за гашник».

Сверху надевали рубаху, часто её украшали обережной вышивкой. Пояса мужчины носили под животом.

«Времена были голодные, а всё же хотелось показать каждому, что он хороший хозяин. Вот и надували животы, иногда и подкладывали что-нибудь под рубаху»,

— говорит Наталья Дьяченко.

Интересно, что казаки охотно украшали себя цветами. Когда Ататюрк запретил религиозную и национальную одежду, казакам пришлось переодеться в европейские брючные костюмы. Но от цветов они не отказались.

Ранее глава Ставрополья рассказал, что ставропольские казаки поучаствуют в параде Победы в Москве. Кроме того, при поддержке краевого правительства вышло несколько фильмов об истории казачества на Ставрополье.